Si siguen las entradas de este blog reconocerán mi afición por las revistas viejas. Hace poco me hice de un lote de revistas “En Viaje” de finales de los años 50 y encontré este artículo que llamó mi atención. Puedo hacer la salvedad de que hay muchas cosas que me parecen estereotipos en este texto, sin embargo me interesa el tópico de la tristeza del chileno, razón por la cual comparto este artículo en su totalidad.

Por Elías Ugarte Figueroa

En más de una ocasión se ha dicho que somos gente amargada los chilenos. Y que nuestras canciones y bailes son un reflejo de este estado de ánimo.

Pero… ¿de dónde nos viene esta tristeza? ¿De la tierra, del paisaje, de lo que nos rodea, o somos así por atavismo?

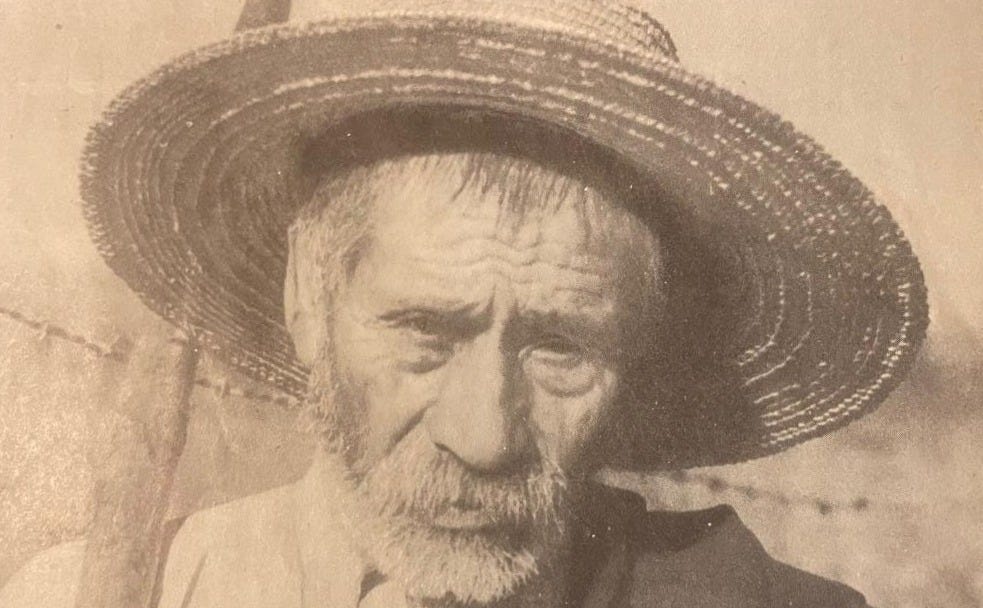

Muchos estudiosos aseveran que el indio araucano fue siempre melancólico, aun durante su período de esplendor y de pujanza, como lo fueron el chango, el diaguita y el quichua. Toda esa gente del bajo pueblo de Chile —cargadores de los muelles, pescadores, arrieros, apires, etc.— ha heredado ese espíritu mustio de los changos y el tremendo fatalismo de los andaluces.

El minero es tan altivo como taciturno. Vive ensombrecido y mudo entre los túneles, codeándose a cada instante con la muerte, entre las sombras y el silencio de las galerías subterráneas. El arriero también es triste, aunque parezca un dios de los caminos solitarios. Lo es el huaso, aunque sonrían en torno suyo los colores chillones de su manta. A éste, sobre todo, la amargura le brota desde adentro. Es humilde y resignado como un perro. Y, a veces, hasta tiene miedo de reír: “M’ey reío tanto. Mañana voy a llorar” —suele decir. Y este pensamiento agorero y lancinante se ha esparcido como una semilla de inquietud entre la gente humilde. Es una letanía supersticiosa de los campos, propia de la gente que vive de presentimientos y zozobras.

Oteando la Historia.

Cuando los conquistadores españoles llegaron al valle del Mapocho —después de cruzar el desierto de Atacama, el mismo trayecto que escogiera Almagro a su regreso—, sin duda, lo que más le llamó la atención a don Pedro de Valdivia —el brillante y culto oficial de Pizarro— fue esa enhiesta y melancólica mole de piedra y tierra arcillosa, de origen volcánico, pontón en medio de un mar de hierbas y de arbustos, donde iba fundar en breve, con el nombre de Santiago de Nueva Extremadura, la capital de Chile: era el “Huelén” —el Santa Lucía de los españoles—, que en lengua indígena quiere decir “Dolor”.

¿Por qué le llamaron nuestros aborígenes a ese cerrito, a cuyo pie dejó Valdivia sus bagajes a su llegada es algo que la historia calla y que sólo se oculta en los rincones de la imaginación. ¿Acaso porque les pareció tan solitario y yermo? ¿O porque ascendían por él los indios a evocar desde su cima el espíritu de sus antepasados y guerreros? ¿O a pedirles a sus dioses un poco de alegría, enloquecidos por la canción plañidera del Mapocho? Posiblemente. Lo cierto es que este mismo paisaje santiaguino —aunque mutado bruscamente por la mano del hombre, que ha pretendido corregir la obra maestra de la naturaleza— conserva, en sus alrededores, una huella imborrable de su antigua prestancia y lobreguez.

Y esto no sólo se observa en la capital de Chile, sino hasta en los más ocultos rincones de este suelo. Es preciso viajar por esta delgada y extensa cinta de tierra para darse cuenta más exacta de ello. Hay en todos los lugares de Chile —desde la pampa salitrera hasta el continente blanco, desde el Pacífico a los Andes— esa belleza triste que caracteriza a nuestra patria y que no se escapa a la retina del visitante acucioso y sensitivo.

¿Hay algo más triste, por ejemplo, que el álamo y el cacto, los viejos decoradores del paisaje chileno? ¿Y qué mayor angustia que la del sauce, que llora su verdor sobre la tierra hermana, doblado sobre ella como si quisiera auscultarle el corazón o vaciar el secreto de su angustia? Y allá en la Araucanía, donde el mapuche llora su perdida grandeza, el canelo, su árbol sagrado, hoy no es otra cosa que un viejo dios herido por la indiferencia y el desdén: un sollozo inútil que se eleva al cielo y que retuerce sus brazos en actitud de imploración.

Nuestro baile nacional.

Si la cueca —o zamacueca— tiene su despliegue de algazara y alegría se debe a los “huifas”, al tamboreo de los que la animan; el canto vuelca su gracia entre trago y trago. Pero, en su fondo, hay más de alguna espina escondida, si no en su letra, en su música.

Nadie de los nuestros podría bailarla con soltura si no lleva cierta dosis de alcohol en las entrañas.

Nuestro baile no tiene nada de esa danza erótica de los araucanos que se ejecuta entre hombres y mujeres alternados, que dan pequeños saltos al son monótono de un tambor, y que cobra vigor en las trillas y otras fiestas campesinas. Tampoco se asemeja a ninguna de las encendidas y lascivas danzas mapuches, que se bailan cuando el licor y el amor empiezan a tremarles en el pecho, como el puelche en los boquetes cordilleranos. No. Nuestra cueca es algo que nos viene de España, para muchos. Para otros, de la raza negra, cautiva de un destino aciago. Sólo sabemos con precisión que se aclimató con la tristeza del mestizo y al repetido bautismo de los tragos. Pero aquello de no poderla bailar sin estar bebidos nos viene desde Arauco.

La tonada chilena.

Es triste y bella como nuestro paisaje. Como el corazón del labriego. Del roto. Del minero. Es el retrato de la tierra y del alma chilenas. En ella ponen su emoción el huaso y la china cuando cantan:

“¿Pa qué silbarán los tordos en medio der patagual?

¿Pa qué cantará el estero,

pa qué trinará el zorzal,

si ella no ha d’escuchar,

pa qué, pa qué cantará…?”

Se ha dicho con sobrada razón que “quien canta su pena espanta”. Y esto es muy aplicable en la tonada nuestra, que expresa un sentimiento de inquietud o de dolor. Es un eterno sollozo, una lágrima hecha música entre el cordaje de una guitarra:

“Tu recuerdo d’esta noche

me engüerve el alma e pena,

porqi hoy es la Nochegüena…”

“Árbol e’ Pascua,

ile que güerva…

ya no perfuma

la madreselva…”

Sí. Todo es cantarle a un amor lejano. A veces imposible. O simplemente imaginario. O bien, añorar la tierra que está presente, junto a ellos, bajo sus plantas, como si temieran perderla de repente. Y es porque la aman en toda la extensión de su sentido, aunque no posean nada de ella fuera de su tristeza.

Cuando se alejan transitoriamente, para ir a vender los productos del patrón a las ferias de la ciudad más próxima, lo hacen en carreta o al paso lento de su caballo, para no borrar tan de prisa sus encantos. Para irla mirando como a una novia, deteniéndose al borde de las vertientes y quebradas, junto a las espigas maduras y al maíz tan nuestro, tan auténticamente de América, que es como la propia carne de su cuerpo.

Las influencias.

Mucho nos viene de los araucanos este son plañidero de la tonada. También de los incas. Aquéllos tenían sus cantos de amor y sus aires tristes —remebranzas de la tierra— que conservan todavía la modulación tradicional y siguen siendo melopeas lánguidas y monótonas, sin la belleza de expresión, por cierto, de nuestras canciones campesinas, que guardan la esencia inconfundible de la gracia española. Estos sus “yaravíes” y sus “huancas”. Por su imponderable belleza y emoción, expresan lacerías del alma. ¿Han influido en el alma chilena? Nadie podría asegurarlo, porque esta tonada criolla —olor a rosa a jazmín, a albahaca a yerbabuena— nos parece tan nuestra como la cueca, aunque hayan prevalecido en ella hipotéticas y extrañas influencias.

Nuestro pueblo.

Nuestro pueblo de hoy —triste siempre como el de ayer, acaso mucho más en razón de su miseria—, fatalista y sincero, no es ciegamente marcial y agresivo, como se cree, sino más bien pacífico y sufrido, con mucho de Job en el alma. Su patriotismo es constructivo; ama a Chile a través de sus campos, de su fauna y su flora. Y en su trabajo mismo, que trata de hacerlo alegre, sin cadenas. En el picante plato de “causeo” y en sus “tallas” dichas con gracia y con ingenio y que son el antifaz de su tragedia. En su “china”, que es su fiel compañera, ya que sabe soportar con paciencia y con cariño sus frecuentes y odiosas borracheras.

Todo eso es la patria para el pueblo. No le conoce otro sentido. No es la ciudad monumental, artística o histórica, lo que recuerda, sino lo que ha enredado en esas pequeñas cosas intrascendentes, pero que son la raíz y la semilla de su vida.

Y tiene razón. Porque este Chile es bello hasta en sus detalles más simples. En el “chiu-chiu” de sus diucas, que anuncian el despertar de los campos y es el reloj invariable del labriego; en el “tío austín” del chincol, que nos transporta a los lejanos huertos de nuestra infancia; en el pregón semiextinguido de los vendedores ambulantes; en el pan amasado de las casas humildes; en fin, en las “humitas”, que nos hacen pensar en las antiguas comilonas indias, en que el “muday” corría tan caudalosamente como el Maule.

No siempre lo alegre es bello.

También lo triste tiene su excelencia, su majestad y su belleza. Se ahonda mejor en el alma del pueblo. Por eso el chileno —pese a su exagerada fama de trashumante que le han dado quienes no han estudiado a fondo sus virtudes y defectos— ama su rancho. No quiere alejarse de su tierra por mucho tiempo. El mismo marino no sabe sino añorar su casa y familia, y aunque se le brinde un edén en otra parte, se le oye exclamar entre copa y copa: “¡No hay como mi suelo!”.

Este sentimiento de cariño por lo autóctono —a pesar del dogal de la miseria— es mucho más hondo entre los hombres humildes. Viven adheridos al pequeño solar donde se criaron. Lo cultivan. Lo ponderan. Son árboles. No pájaros. Arbustos. Raíces, hierbas que gozan con lo que está cercano, con lo que crece a la orilla de sus sueños, y les basta la noticia del río, que en su lengua armoniosa les habla de la selva, del lago, de la nieve, de donde procede, o que visita en su viaje de inagotable caminante.

Y sólo el que vive aquí sabe el idioma agreste de las plantas, del monte, de las piedras. Conoce sus secretos. Interpreta su mudez y su misterio.

E.U.F.